Texte

Social Work Case Management als Systemmanagement?

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 09:21

Referat auf dem PraxisanleiterInnentag der FH Campus Wien: "Case Management. Das große Netzwerk?" am 2. März 2007.

Einen weiteren Beitrag lieferte Karin Goger (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!), den sie mir freundlicherweise zur Veröffentlichung freigab:

- Text Referat Karin Goger (PDF)

- Präsentation Karin Goger (PDF)

Als Praxisbeispiel wurde das Case Management des PSD der Caritas im Rahmen der Umsetzung des Niederösterreichischen Psychiatrieplans diskutiert. Martin Zauner (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) stellte dazu einige Materialien zur Verfügung:

- Kurzdarstellung des Konzepts (PDF)

- Needs-Assessment CAN (PDF)

- Erfahrungsberichte (PDF)

- Falldarstellung (PDF)

Social Work Case Management als Systemmanagement?

Referat am PraxisanleiterInnentag der FH Campus Wien:

„Case Management. Das große Netzwerk?“, 2. März 2007

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Eigentlich würde ich gerne ausführlich über die Jugendwohlfahrt reden, weil die Gelegenheit so günstig ist. Zum wiederholten Male schaffte es die Juwo mit Negativschlagzeilen in die Medien zu kommen, zu Recht und zu Unrecht, wie ich meine. Ich weiß, dass sich viele KollegInnen angegriffen fühlen, wenn über wenig hilfreiche Arbeit von sozialen Einrichtungen berichtet wird. Ich halte das für keinen produktiven Gestus, sich angegriffen fühlen. Produktiver ist, sich anzusehen, wie es zu den Fehlleistungen kam, und konsequent über Verbesserungen nachzudenken.

Ich werde jetzt versuchen, einen produktiven Kompromiss zu machen zwischen meinem Auftrag, über CM zu sprechen, und meinem Bedürfnis, über die Jugendwohlfahrt zu sprechen. Ich denke laut darüber nach, ob das Case Management-Konzept für eine Reform der Jugendwohlfahrt hilfreich sein könnte.

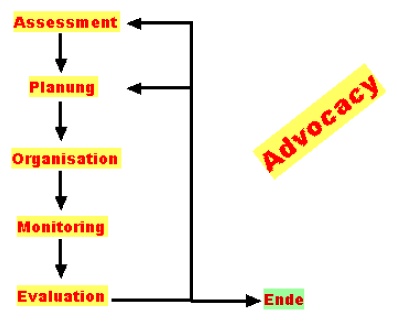

Einige Züge des Modells Case Management sind inzwischen ja wohlbekannt. Vor allem handelt es sich dabei, soweit ich das überblicke, um den Phasenablauf. Karin Goger hat vorhin den Kreis von Moxley vorgestellt. Das Phasenmodell ist eine Abwandlung, und es orientiert sich an Phasenabläufen, die für geplante Prozesse ganz allgemein typisch sind.

Sie kennen die Phasen, zuweilen werden sie ein bisserl anders benannt, bei manchen Autoren kommt am Beginn noch das Intake hinzu, am Ende die Entpflichtung, aber im wesentlichen finden wir diese Phasen quer durch die CM-Literatur. Assessment, Planerstellung, Implementierung, Monitoring und Evaluation bzw. nötigenfalls das Re-Assessment bilden das Herzstück des Hilfsprozesses im CM.

Betrachtet man dieses Phasenmodell, könnte man zur Auffassung kommen, dass es sich hier vor allem um eine methodische Ausrichtung handelt, dass es im Belieben der SozialarbeiterInnen selbst stünde, ob sie nun nach dem Modell des CM oder nach einem anderen arbeiten wollten. Die SozialarbeiterInnen, die sich für die Methode des Case Management entscheiden, würden dann vor allem durch eine größere Klarheit im Aufbau des Unterstützungsprozesses auffallen, und vielleicht auch dadurch, dass sie mehr Papier produzieren. CM ist nämlich ein Modell, das zur Verschriftlichung neigt, zu systematischer Dokumentation. Das beginnt beim Assessmentverfahren, findet seine Fortsetzung in der Vertragsförmigkeit des Unterstützungsplans, in den Verträgen mit den verschiedenen DienstleisterInnen, in einem dokumentierten Monitoring, um schließlich bei der Evaluation wieder systematisch auf frühere Vereinbarungen, v.a. den Hilfeplan, zurückzugreifen und ihn, wie die deutschen KollegInnen das nennen, „fortzuschreiben“.

Ja doch, Dokumentation, vor allem genormte Dokumentation, hat immer einen Bürokratisierungseffekt. Sie verleitet dazu, sich auf die Formulare zu konzentrieren statt auf das Gespräch. Ein Fall scheint gut abgearbeitet zu sein, wenn alle Formulare ausgefüllt sind. Die Controlling-Abteilung freut sich dann.

Gehen wir von einem sozialarbeiterischen Verständnis des Case Managements aus, dann dient die Dokumentation allerdings nicht in erster Linie der Bürokratisierung des Prozesses, sondern der Transparenz für die Klientinnen und Klienten. Es sollte sich nämlich um eine offene Dokumentation handeln, eine, die den KlientInnen zugänglich ist, ihnen zur Verfügung steht. Im günstigsten Fall arbeiten sie mit an dieser Dokumentation. Verschriftlichung als Instrument, um einen Prozess auch für die Klientinnen durchschaubar zu machen. Das ist nicht leicht, das widerspricht einer unkritisch paternalistischen Praxis vieler Einrichtungen. In Österreich ist es eher üblich, die Klienten vor einer Kenntnis der behördlichen und professionellen Überlegungen zu schützen, als sie zu beteiligen. Schlechte alte Tradition ist das, obrigkeitsstaatliche Tradition.

Social Work Case Management, wie wir es verstehen, ist kein obrigkeitsstaatliches Fallverwaltungssystem. Es ist ein Versuch, die Fallführung konsequent an den Bedürfnissen der KlientInnen auszurichten. Und das vor allem bei jenen Fällen, wo das besonders schwierig ist. Bei Multiproblemfällen. Bei Fällen, die die herkömmlichen Einrichtungen und die herkömmlichen Zugangsweisen nur schlecht oder gar nicht erfassen können.

Ein sozialarbeiterisches CM-Verständnis, das ist nicht das einzige Verständnis auf dem Markt, im Gegenteil. Case Management hat bisher seine größte Verbreitung im Sektor des Gesundheitswesens. Der Begriff wird verwendet für die medizinische Versorgung und für die Pflegeversorgung, Case Managerinnen finden wir in Wien vor allem bei der geriatrischen Versorgung. Care Management. Wovon ich spreche, ist Case Management auf Basis eines sozialarbeiterischen Verständnisses. Social Work Case Management. Die amerikanischen KollegInnen haben dafür einen eigenen Katalog von Standards entwickelt, der durchaus richtungweisend sein kann.

SWCM ist dort indiziert, wo wir es mit Fällen zu tun haben, bei denen wir einen komplexen Unterstützungsbedarf feststellen. Es ist also nicht die Lösung für alle Fälle. Für Klienten, die bloß eine Beratung oder nur eine einzelne Dienstleistung brauchen, muss nicht der doch aufwändige Prozess des CM angeleiert werden.

Zwei grundlegende Unterscheidungen will ich noch einführen – sie finden sich in der Literatur, und sie finden sich in der Praxis.

Die erste Unterscheidung:

Institutionenorientiertes CM vs. NutzerInnenorientiertes CM

Institutionenorientiert ist CM dann, wenn es in erster Linie darauf ausgerichtet ist, die Abläufe in der Organisation oder zwischen den beteiligten Organisationen zu optimieren. Institutionenorientierung ist nicht grundsätzlich schlecht, aber sie schöpft das Potenzial des Konzepts nicht voll für die KlientInnen aus. Es ist nichts neues, dass Organisationen, wenn man sie nur lässt, als Lösung für jedes Problem immer nur wieder Institutionen einfallen, also weitere professionelle HelferInnen.

Nehmen wir als Beispiel die in den letzten Wochen kurzfristig in die Kritik gekommene Jugendwohlfahrt. In der Jugendwohlfahrt ist es üblich geworden, bei Schwierigkeiten in der Familie vorerst einmal Lernhilfe einzusetzen oder Familienhilfe. Wenn das nicht reicht, wird die Dosis des institutionellen Einsatzes gesteigert, bis schließlich die Fremdunterbringung als Ultima Ratio übrig bleibt. Es sind vorgeformte Leistungspakete, die appliziert werden.

Das bringt einige Schwierigkeiten, zumindest bei manchen Familien. Die vorerst gelinden Mittel sind nicht passgenau. Vor allem dort, wo im Hintergrund größere Probleme bestehen, tragen sie nicht zu einer Lösung bei. Es besteht für die KollegInnen die Versuchung, unter Zeitdruck ohne eine genauere Prüfung zuerst einmal mit einer der Standardmaßnahmen zu reagieren. Wenn sich nach einiger Zeit kein Erfolg einstellt und weitere Probleme in der Familie bekannt werden, setzt man das nächste drauf. Währenddessen gärt die Geschichte in der Familie weiter, und die Kinder sind über Monate und manchmal Jahre immer unzumutbareren Bedingungen ausgesetzt.

Irgendwann, dann, wenn das Arsenal an vorgeformten Sozialen Diensten und Hilfen zur Erziehung ausgeschöpft ist und offensichtlich die Situation immer noch dramatisch ist, wird mit Fremdunterbringung der Kinder reagiert. Zu diesem Zeitpunkt verstehen oft die Betroffenen nicht, wieso gerade jetzt so harsch reagiert wird, oft verstehen sie auch nicht, wieso so lange nicht energisch reagiert wurde.

Das verstehen wir unter einer institutionsorientierter Vorgehensweise. Strukturierend für die Fallbearbeitung sind die Hilfspakete. In einem klassischen Text zur Beratung formulierte jemand einmal ironisch, professionelle Beratung bestehe offensichtlich darin, dass man den KlientInnen einrede, sie hätten jenes Problem, für das die Institution ein vorgefertigtes Bearbeitungsprogramm zur Verfügung hat.

Diese Darstellung kommt Ihnen vielleicht böswillig überzeichnet vor. Aber ich habe sie nicht erfunden, mir nicht aus den Fingern gesogen. Kolleginnen aus den Jugendämtern erzählen mir solche Verläufe, Erzählen von der Explosion der Kosten ohne erkennbaren Effekt. In dem an der FH St. Pölten laufenden Forschungsprojekt zur Qualität der Fremdunterbringung, in dem wir Fallverläufe aus den Akten, den Erzählungen der Sozialarbeiterinnen, der Erzieher, der Kinder und der Eltern rekonstruieren, finden wir auch solche Verläufe. Und AutorInnen wie z.B. Sabine Ader, die sich das in Deutschland angeschaut hat, liefern ähnliches Material.

Es gibt offensichtlich Abläufe, die bei einer nennenswerten Zahl von Fällen nicht sehr passend sind. Und es gibt systematisch Probleme der Fallbearbeitung. Eines dieser Probleme ist, dass die Jugendwohlfahrt sich zu stark und zu ausschließlich auf die Mütter konzentriert.

Sie erinnern sich an das Referat von Karin Goger, die ausführlich über die natürlichen sozialen Netze gesprochen hat.

Die Potenziale des natürlichen sozialen Netzes der Familien wird vielfach nicht erkannt. Das ist nicht nur in Österreich so. Studien in Deutschland, in Großbritannien und anderen Ländern zeigen ähnliche Vorgehensweisen der Jugendämter, ähnliche Schwächen: Oft werden Väter, Großeltern, die erweiterte Familie, gar der außerfamiliäre Kreis nicht als mögliche Ressource wahrgenommen, ja sogar bei Fällen, mit denen intensiv gearbeitet wird, kennen die Kolleginnen und Kollegen nicht einmal die Namen aller Großeltern. Geschweige denn, dass diese in den Lösungsprozess einbezogen werden. Die sogenannten Produktbeschreibungen in der Jugendwohlfahrt haben diese Tendenz noch verstärkt. Institutionsorientiertes CM lässt dieses Problem unberührt, versucht aber den Prozess des Zusammenspiels der professionellen Dienstleistungen zu optimieren. Die Profis arrangieren sich, beschäftigen sich in Helferkonferenzen miteinander und wenig mit der Situation der Klienten. Ich halte das für undemokratisch und für schädlich. Wenn´s wenigstens billig wäre, aber das ist es auch nicht, ganz im Gegenteil.

Anhand der Netzwerkkarten können Sie sehen, wie natürliche soziale Netze an Bedeutung verlieren und durch professionelle Netze ersetzt werden. Das ist ein Nebeneffekt institutionsorientierten Case Managements oder institutionsorientierter Fallführung.

NutzerInnenorientiertes CM beginnt nicht bei den Bedürfnissen der Organisation, sondern bei den Bedürfnissen der KlientInnen, beginnt bei ihrer Welt. NutzerInnenorientierung baut den Unterstützungsprozess auf die Bedürfnisse der Klienten auf, und die müssen zuerst überhaupt sichtbar gemacht werden. Das allein ist schon eine kleine Kunst, die Kunst, ein ordentliches Assessment zu machen. Erst wenn die Bedürfnisse klar sind, kann daraus auf die erforderlichen passgenauen Hilfen geschlossen werden. Und passgenau ist keineswegs immer das, was an standardisierten Lösungen institutionell bereits vorgedacht und vorgeformt ist. In der deutschen Jugendhilfe nennt man das „flexible Hilfen“. Flexible Hilfen sind solche, die eben nicht in die Produktbeschreibungen passen. Originellerweise wird dort versucht, auch flexible Hilfen als Produkt zu beschreiben, also wieder zu normieren.

Eine weitere Unterscheidung, sie klingt ähnlich, hat aber doch einen anderen Akzent:

institutionsgeführtes CM v. nutzergeführtes CM

Institutionsgeführt, das heißt, dass die Organisation den Ablauf bestimmt und die Entscheidungen trifft.

Nutzergeführt heißt, dass die KlientInnen selbst das Ruder in der Hand haben.

Im Sinne einer Nutzerführung wäre das Idealbild der Klient als sein eigener Case Manager: Der Klient weiß, was er benötigt, stellt sich sein Programm zusammen, und handelt mit den Leistungserbringern Verträge aus, deren Einhaltung er selbst kontrolliert. Er erkennt den Nutzen oder das Misslingen von Hilfen und zieht daraus die nötigen Schlüsse.

In den Arbeitsfeldern der Sozialarbeit werden KlientInnen selten sein, die für die volle Übernahme des Case Managements die nötigen sozialen Fertigkeiten und das nötige Wissen über das Unterstützungssystem haben. Wenn sie fit genug sind, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Klienten der Sozialarbeit.

Konsequent auf Nutzerführung ausgerichtetes CM lässt die Schwächsten wieder allein. Konsequent institutionengeführtes CM lässt nicht nur die Schwächsten allein.

Social Work Case Management ist dazu da, jenen KlientInnen, die schwer von den standardisierten Hilfen zu erreichen sind, trotzdem mit passgenauer Unterstützung zu erreichen. Daraus darf aber keineswegs geschlossen werden, dass das Ideal der Nutzerführung im Prozess leichten Herzens aufgegeben werden kann. Im Gegenteil: Die Beteiligung wird gesucht, um sie wird geworben. Die Durchschaubarkeit des Prozesses, das System von Vereinbarungen und Verträgen werden als Instrument genützt, die Klienten soweit wie möglich in die Steuerung des Prozesses hereinzuholen.

Ich habe vom Case Management als Methode gesprochen, als Art, den Unterstützungsprozess zu verstehen und zu gestalten. Ich wiederhole die Elemente dieser Herangehensweise: Es ist die Strukturierung des Prozesses, die Orientierung auf die Bedürfnisse, das Heranziehen von Ressourcen aus dem natürlichen Umfeld der KlientInnen und von passgenauen professionellen Hilfen. Das alles unter Beachtung von Kriterien der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Ressourcen der Gesellschaft und den Ressourcen der KlientInnen, mit Hilfe von Dokumentation und Vertragsförmigkeit.

Sie mögen einwenden, dass SozialarbeiterInnen das ohnehin schon machen, immer gemacht haben. Ein bisserl stimmt das auch, aber eben nur ein bisserl. Jedes der genannten Elemente kommt in traditionellen Unterstützungsprozessen hin und wieder vor. Beim Case Management werden diese Elemente aber zu einem System ausgestaltet, und nur dann, wenn das der Fall ist, kann man von Case Management sprechen.

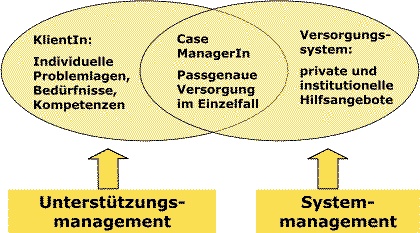

Heute unterscheiden wir zwischen CM als Unterstützungsmanagement und als Systemmanagement. Bis zu einem gewissen Grad hat Fallmanagement Systemmanagement zur Voraussetzung.

Die systematische Anwendung von CM ist nichts, was von einzelnen SozialarbeiterInnen eingeführt werden kann. Sie hat einige Voraussetzungen.

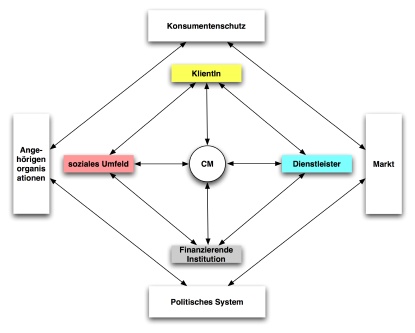

Case Management benötigt ein Setting, in dem es funktionieren kann. Und dieses Setting hat eine Reihe von Bestandteilen, von Akteuren, die richtig angeordnet sein müssen:

(hier erläutere ich die Voraussetzungen politischer Auftrag, finanzierende Institution(en), CM als zentrale Steuerungsstelle, Markt an Dienstleistungen, natürliches Netzwerk, KlientInnen, kontrollierende Instanzen entsprechend meiner Grafik zum CM-Setting)

Daraus geht hervor, dass die Einführung von CM keine Einzelentscheidung sein kann, sondern eine Entscheidung für die Strukturierung einen ganzen Systems ist. Eine solche Entscheidung ist ihrem Wesen nach stets eine politische Entscheidung, und sie erfordert das Zusammenspiel von mehreren Institutionen. CM als System, in seiner vollen Ausgestaltung, kann nicht von einzelnen SozialarbeiterInnen eingeführt werden, nicht einmal von einer einzelnen Institution. Das Jugendamt mit seiner herausragenden Stellung im System der Jugendwohlfahrt hätte allerdings gute Voraussetzungen, für seinen Bereich CM zu installieren.

Die Herstellung solcher Anordnungen ist aber in unserer Gesellschaft eine höchst unwahrscheinliche Konstellation. Zu viele Interessen werden dabei berührt. In der Praxis werden CM-Settings meist nur bruchstückhaft hergestellt. Ein Beispiel dafür ist das Entlassungsmanagement in Krankenhäusern. Hier wird für den Anlassfall der Entlassung bereits in angemessener Frist vor dem kritischen Zeitpunkt ein Bedürfnisassessment gemacht, wird der Empfangsraum für die PatientInnen vorbereitet und organisiert. Der Zeitraum ist überschaubar, und die Zahl der Akteure ist es auch. Ein Entlassungsmanagement ist relativ einfach zu etablieren, weil es sich um einen bisher vernachlässigten Bereich handelt.

Für den Bereich der häuslichen Pflege existiert auch so etwas wie rudimentäres Case Management durch den Fonds Soziales Wien, der allerdings ausschließlich die Pflege und die angelagerten Sozialen Dienste umfasst. Ich weiß nicht, ob inzwischen die Übergänge zu umfassender sozialarbeiterischer Unterstützung für Klienten, die ihrer bedürfen, bereits funktionieren. Vor Jahren habe ich mit Kolleginnen der Sozialzentren darüber verhandelt, damals hatte das Case Management das noch nicht erfasst. Es war ein Case Management für die „Normalfälle“, nicht für die schwierigen.

Aber gehen wir zurück zur Jugendwohlfahrt. Überlegen wir uns, wie hier die Implementierung von CM aussehen könnte und welche Herausforderungen sich da stellten. Es wäre zuallererst die Frage zu stellen, was der Versorgungsauftrag der Jugendwohlfahrt ist, Der ist im Jugendwohlfahrtsgesetz definiert, wenn auch recht widersprüchlich.

Er ist einerseits umfassend, wie im § 10 formuliert:

1.Minderjährige, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten, die die Stellung des Minderjährigen und die Aufgaben des Erziehungsberechtigten betreffen; 2. bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen über die Pflege und Erziehung zu helfen

Andererseits ist der Versorgungsauftrag eng gefasst, wie im § 2: „wenn und insoweit die Erziehungsberechtigten das Wohl des Minderjährigen nicht gewährleisten“.

Ich spreche jetzt von CM als Systemmanagement. Systemmanagement ist nicht mehr eine Form der Einzelfallhilfe, sondern eine Form der Organisation Sozialer Arbeit, eine Form des Herangehens an soziale Probleme. CM als Systemmanagement heißt, Sozialarbeit auf Politikebene und auf Organisationsebene zu betreiben.

Case Management als Systemmanagement geht vom Versorgungsauftrag aus. Es stellt folgende Fragen:

- Wer soll erreicht werden?

- Erreicht man die?

- Erreicht man sie so, dass es auch hilft?

In einem frühen Text hat Wolf Rainer Wendt davon geschrieben, dass CM als ersten Schritt die Zugangseröffnung für den Klienten (für den Bürger zu den Diensten und umgekehrt) enthält, als zweiten Schritt die Feststellung des Handlungsbedarfs.

Was hieße das für die Jugendwohlfahrt? Zuallererst wäre die volle Breite der Zielgruppe in den Blick zu nehmen, nämlich die Gesamtpopulation der Kinder und ihrer Eltern und Verwandten, und hier vor allem jene, die der Beratung bedürfen oder die aufgrund von Meinungsverschiednehiten der Hilfe bedürfen, wie dies im § 10 des Bundes-JWG formuliert ist. Und dann müsste man sich die möglichen Zugänge dieser Personengruppe zu den Leistungen der Jugendwohlfahrt ansehen, deren Wege durch das System. Es wären die Fragen zu stellen, ob man diese Zielgruppe erreicht, und ob man sie so erreicht, dass es auch hilft.

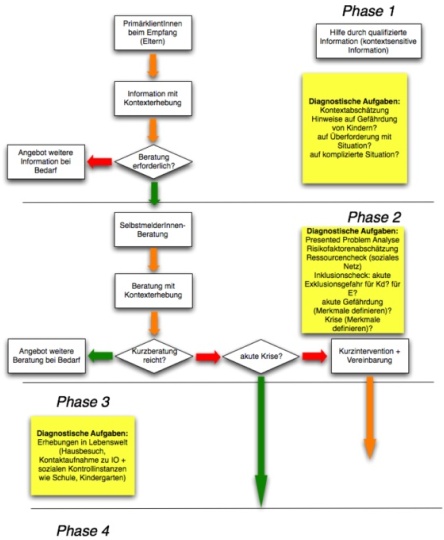

Tut man das, kommt man zu Abstufungen in der Hilfsbedürftigkeit der Zielgruppe (der Kinder und ihrer Eltern), und zu entsprechenden Abstufungen in der nötigen Reaktion und Intervention des Jugendamtes.

Ich kann Ihnen zeigen, wie das zumindest in einem Ausschnitt aussehen könnte:

In diesem Schema gehen wir von einer Kontaktaufnahme eines Elternteils mit dem Jugendamt aus. Dabei wäre noch zu untersuchen, ob bedürftige Personen der Zielgruppe i.d.R. überhaupt mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen, oder ob es sich hier nur um eine Minderheit handelt. Wenn die Kontaktaufnahme bei vielen potenziellen Fällen nicht oder erst sehr spät erfolgt, müsste man überlegen, wie man die Wahrscheinlichkeit der Kontaktaufnahme erhöhen könnte. Es ginge darum, die Schwellen zu senken bzw. gegebenenfalls auch nachgehende Formen zu suchen.

Dann müsste differenziert werden, wie der jeweilige Hilfebedarf festgestellt werden kann. Dazu wären Stadardvorgehensweisen zu definieren. Zum Beispiel, was in den diagnostischen Nachfragen zum präsentierten Problem alles abzukären ist. In der Grafik sehen Sie das beispielhaft dargestellt.

Dieses Schema müsste natürlich noch ergänzt und erweitert werden. Und es wäre zu überlegen, für welche der Fälle ein fallbezogenes Case Management eingerichtet werden sollte.

Ich habe Ihnen nun beispielhaft angedeutet, mit welchen Überlegungen und welchen Konzepten CM als Systemmanagement arbeitet. Hier wären offensichtlich die Institutionen, die politischen Instanzen gefordert. CM als Systemmanagement, das würde bedeuten, dass die Politik die in einem Gesetz wie dem Jugendwohlfahrtsgesetz formulierten Aufträge nicht nur auf geduldiges Papier schreibt, sondern ausnahmsweise ernst meint. Ich bin sehr dafür, dass Gesetze ernst genommen werden. Von den Bürgerinnen und Bürgern, noch mehr aber von der Politik. Auch das scheint aber in Österreich nicht gerade selbstverständlich. Sonst würden wir nicht parallel zu den öffentlichen Klagen über Gewalt in Schulen und andere Probleme mit Kindern und Jugendlichen die personelle Aushungerung der Jugendämter und die Ignoranz gegenüber deren Aufgaben in einigen Bundesländern beobachten, und wir müssten nicht zusehen, wie die Jugendämter die Zugangsschwellen hochziehen, statt sie zu senken

Ich empfehle also Case Management als Systemmanagement für die Jugendwohlfahrt. Das heißt die Bereitschaft, sich mit offenen Augen die Wirksamkeit des Versorgungssystems anzuschauen, das heißt genau: Mängel erkennen wollen! Und dann Lösungen suchen.

Und das kann auch heißen, für schwer erreichbare und komplexe Fall- und Lebenssituationen von Kindern und deren Familien Case Management als Fallmanagement einzuführen. Als Fallmanagement MIT den KlientInnen, nicht über und nicht gegen sie. Da gibt’s einfache Prämissen, die zu beachten wären. Zum Beispiel jene, dass es nicht Schuld der KlientInnen und potenziellen KlientInnen ist, wenn die Hilfe sie nicht erreicht. Sondern dass es höchstwahrscheinlich etwas mit der Organisation der Dienste zu tun hat, wenn Hilfsangebote nicht angenommen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nun am Ende meines Beitrags angelangt. Wie Sie wahrscheinlich erkannt haben, sehe ich Social Work Case Management als eine Chance, Organisation der Sozialen Arbeit an den KlientInnen und ihren Bedürfnissen auszurichten. Es gibt auch noch andere Chancen, das zu tun, aber CM ist nicht eine der schlechtesten. Voraussetzung dafür, dass diese Chance realisiert wird, ist jedoch die Übernahme der besten sozialarbeiterischen Traditionen in das Case Management: die konsequente KlientInnenorientierung, eine Lebensweltbezogene Sichtweise, und ein ganzheitlicher Ansatz, der nötigenfalls bereit ist, bürokratisch definierte Zuständigkeiten zu übersehen.

Karin Goger und ich vertreten ein CM-Konzept, das sich genau für die schwierigen Fälle interessiert, das CM als Konzept versteht, das das Unwahrscheinliche wahrscheinlicher macht, nämlich die passgenaue Unterstützung für schwierige Klienten. Das ist Social Work Case Management, und das ist ein ziemlich anspruchsvolles Ding, bei dem viele Zusammenspielen müssen. Und bei dem alle ins Boot geholt werden sollen: Die Klienten, ihr soziales Umfeld, und die Dienstleister. Ein politisches Programm, bei dem und durch das Sozialarbeit hilfreich sein kann.

Nicht alles, was unter dem Signum CM läuft, ist per se „gut“ und ein Fortschritt bei der Versorgung der KlientInnen. Was ich Ihnen empfehle, ist, dieses Konzept so zu interpretieren, dass es passt. So, dass es die Versorgung verbessert, ohne gleich für alles professionelle Dienstleister mit standardisierten Produkten heranzuziehen. Eignen Sie sich das Konzept kritisch an, und behalten Sie die Bedürfnisse vor allem jener KlientInnen im Auge, denen unser Sozialsystem nur wenig passende Hilfen bietet.