Texte

Sozialräumliches Arbeiten in der Stadt und auf dem Land.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:41

Referat auf der Fachtagung "Sozialräumliches Arbeiten" der Sozialverwaltung der Provinz Bozen/Bolzano, 28. September 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

als ich in den frühen 70er-Jahren meine Ausbildung als Sozialarbeiter machte, stand Gemeinwesenarbeit bei den Studierenden hoch im Kurs. Entgegen den Tendenzen der Individualisierung schien eine gemeinwesenbezogene Arbeit per se politischer zu sein. Und politisch zu sein, das war eine Forderung an die Sozialarbeit. Eine Forderung, die von der Studentenbewegung 1968 und der Folgejahre ausging und die auch das Selbstverständnis der Sozialarbeitsstudierenden wesentlich beeinflusste. Strategien der Einmischung waren gefragt, Strategien der Organisation, der Ermächtigung. Die radikaleren Einmischungs- und Konfliktstrategien scheiterten letztlich, sie scheiterten nicht zuletzt an der Naivität und manchmal auch der Selbstgerechtigkeit der Akteure. Eine sogenannte aggressive Gemeinwesenarbeit verstand sich als organisierender Faktor gegen bestehende Machtstrukturen.

Aber auch die zivilisierteren Formen der Gemeinwesenarbeit setzten an einem demokratischen, tendenziell sogar basisdemokratischen Verständnis an. Partizipation, Selbstorganisation, Empowerment sind Leitideen des Community Work – und das seit Jane Addams, die spätere Friedensnobelpreisträgerin, in Chicago 1889 das Hull House gegründet hat. Gemeinwesenbezogene Arbeit ist eine der wichtigsten und traditionsreichsten Arbeitsformen der Sozialarbeit seit mehr als einem Jahrhundert. Man kann sagen, dass sich hier bereits einiges Wissen angesammelt hat. Wenn wir über Sozialraumorientierung sprechen, handelt es sich also nicht oder nicht nur um ein Modethema, sondern um die Nutzbarmachung langer Erfahrung. Einer Erfahrung der Erfolge, aber auch von Erfahrungen des Scheiterns.

C. Wolfgang Müller, das Langzeitgedächtnis der Sozialpädagogik, weist darauf hin, dass schon am Beginn des 20. Jahrhunderts das Konzept einer ganzheitlichen und gebietsbezogenen Fürsorge im Sprengelsystem seinen Ausdruck gefunden hat. Sprengelsystem, das heißt vorerst einmal die Zuteilung der Fälle nach dem Prinzip des Wohnorts, nicht nach dem bürokratischen des Anfangsbuchstabens des Familiennamens. Im Sprengelsystem fand nicht nur die pragmatische ökonomische Überlegung ihren Ausdruck, dass die Fürsorgerinnen eher näher beieinander liegende Fälle bearbeiten und damit die Wegzeiten reduzieren sollten. Es war auch die Hoffnung damit verbunden, dass genaue Kenntnis eines Gebiets, eines überschaubaren sozialen Raumes, einer Lebenswelt, zu einer besseren Kenntnis der Hilfsmöglichkeiten im Fall führen könnte.

Ich erwähne dieses Sprengelsystem, um noch einmal klar zu machen: Sozialraumorientierung lässt sich nicht auf Gemeinwesenarbeit als spezialisierte Tätigkeit reduzieren. Sozialraumorientierung meint ein durchgreifendes Arbeits- und Organisationsprinzip sozialer Arbeit, das keinen Gegensatz zur Arbeit am Einzelfall darstellt. Schon seit Ende der 80er-Jahre, also lange vor der Konjunktur des Sozialraumbegriffs, haben wir an der damaligen Akademie für Sozialarbeit in St. Pölten unter Leitung des inzwischen verstorbenen Hans Hovorka einen Weiterbildungslehrgang Gemeinwesenorientiertes Sozial-Management angeboten, der sich genau jener konsequent auf den Sozialraum ausgerichteten Sichtweise verpflichtet fühlte. Seither beschäftigen wir uns immer wieder auch mit den Bedingungen, unter denen in Kleinstädten und im ländlichen Raum gearbeitet werden kann. Und genau darüber will ich Ihnen nun auch erzählen, nachdem ich Ihnen die Ehrwürdigkeit des Konzepts angedeutet habe.

Ich erzähle Ihnen zuerst einmal von dem, was manche deutsche Kollegen das „flache Land“ nennen. Dort, wo ich herkomme, ist dieses Land selten flach, meistens hügelig bzw. geht es in Mittelgebirgslandschaften über. Über diesen Raum erzähle ich. Wieweit das, was ich dazu berichte, auch auf die Landschaften zutrifft, in denen Sie leben und arbeiten, werden Sie sich Ihren eigenen Reim machen.

Hier sind die Wege lang, vor allem, wenn man kein Auto hat. Lange Wege verlangsamen. Karin, 14 Jahre alt, schlich sich nach einem Konflikt aus der sozialtherapeutische Wohngemeinschaft, in der sie wohnt. Ihr verschwinden wird erst nach einer dreiviertel Stunde bemerkt. Weit kann sie nicht gekommen sein. Der Erzieher setzt sich ins Auto und umkreist einmal die nähere Umgebung. Er findet Karin bald auf halbem Weg zum Nachbarort, einsam auf der Landstraße. In einem städtischen Umfeld wären die Chancen, Karin wiederzufinden, ungleich geringer gewesen.

Lange Wege produzieren Ungleichheit und Abhängigkeit. Wer kein Auto hat, kann sich nicht selbstständig bewegen, ist dabei von anderen oder vom stark ausgedünnten Fahrplan der Postbusse abhängig. Das trifft vor allem Kinder und Jugendliche, Alte, Behinderte und Arme. Oder andersrum betrachtet: Der Einzugsbereich von Unterstützungseinrichtungen ist flächenmäßig groß, die dabei erreichte Personenzahl ist aber gering.

Das führt uns gleich zum nächsten bedeutenden Unterschied zwischen urbanen und ländlichen Räumen: In ländlichen Regionen ist der Spezialisierung von Diensten eine quasi-natürliche Grenze gesetzt. Je spezialisierter ein Dienst, desto kleiner die Zielgruppe, desto geringer die Chance, dass sich seine Etablierung im ländlichen Raum rechnet.

In Niederösterreich will die Landesregierung in allen Bezirken des Landes Suchtberatungsstellen einrichten. Aufgrund des bevölkerungsbezogenen Schlüssels ist in einem von uns untersuchten dünn besiedelten Bezirk, also einem Bezirk mit langen Wegen, die Beratungsstelle nur mit einem halben SozialarbeiterInnenposten dotiert, und mit nur einigen Arzt- und PsychotherapeutInnenstunden. Sie verfehlt damit die kritische Größe, die für qualitätvolle Arbeit erforderlich ist. Kein Team, keine Zeit, um nachgehend zu arbeiten, dürftige Öffnungszeiten.

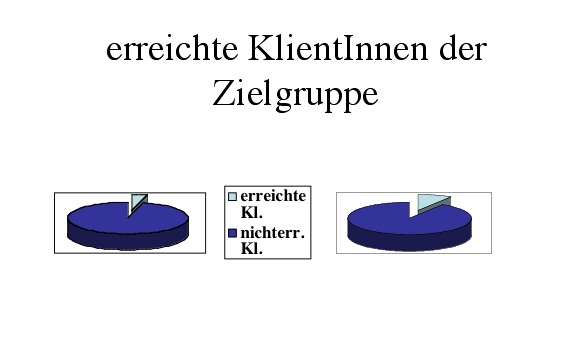

Der Effekt: Die Beratungsstelle erreicht in Relation zur vermutlichen Größe der Zielgruppe kaum mehr als ein Drittel der Reichweite, die eine nach dem gleichen Schlüssel besetzte Beratungsstelle im urbanen Raum erfassen kann.

Die Ökonomie der langen Wege legt also also eine eher ganzheitliche Herangehensweise nahe, eine Aktivierung von vorhandenen, nicht-spezialisierten Ressourcen.

Dafür scheint es am Land ja bessere Bedingungen zu geben, und hier kommen wir zu einer weiteren wichtigen Differenz zwischen ländlichem und städtischem Raum:

Der ländliche Raum hat auch eine andere politische Struktur als urbane Räume. Die lokale Selbstverwaltung der Kommunen, durch Wahlen legitimiert, ist kleinräumiger angelegt und damit stärker im Alltagsleben präsent. Das Dorf mit 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat einen Bürgermeister und einen Gemeinderat. Ein Großstadt wie Wien hat als unterste Ebene der formal legitimierten Selbstorganisation des Gemeinwesens den Stadtbezirk mit 100000 EinwohnerInnen oder mehr.

Das hat weitreichende Konsequenzen für die soziale Arbeit im Sozialraum. Im ländlichen Bereich ist die politische Struktur oft fast zu eng gestrickt, im städtischen zu weitmaschig. Die Arbeit mit den Gemeindevertretungen mag manchmal sehr mühsam sein, sie ist aber für ein Gelingen der Arbeit unerlässlich. Man braucht die Akzeptanz der Bürgermeister, die aktive Unterstützung der Gemeindeämter. Sozialraumorientierung im ländlichen Raum heißt also auch Beziehungsarbeit mit den – mehr oder weniger geschäftigen und kooperationsbereiten – Entscheidungsgremien vor Ort. Die haben auch ihre ganz speziellen Wünsche und Vorlieben. Sie können mir glauben – bzw. viele von Ihnen werden es auch aus eigener Erfahrung wissen – mit diesen Wünschen und/oder fixen Ideen ist nicht immer leicht umzugehen.

Aber erweitern wir den Blick noch ein wenig. Zur Selbstorganisation des Gemeinwesens gehören auch die Organisationen der lokalen Zivilgesellschaft: Pfarren, Vereine und Klubs. Vom Sportverein über die Blasmusik bis zur freiwilligen Feuerwehr. In Summe bilden diese Organisationen eine dichte Infrastruktur, die gleichwohl nur einen Teil der Bevölkerung umfasst. Aber sie sind nutzbar und nützlich. In den Städten ist die Zivilgesellschaft zwar ungleich vielfältiger, hat aber einen weniger direkten Bezug zum Sozial- und Lebensraum. Auf dem Land ist es eher möglich, von den zivilgesellschaftlichen Organisationen unspezifische Hilfe zu erhalten, und über eine Arbeit mit diesen Organisationen das Gemeinwesen selbst zu erreichen.

Was meine ich damit? Ich erzähle ihnen wieder eine Geschichte:

Nach dem Hochwasser 2002 arbeiteten wir in 3 betroffenen Gemeinden. Ein Ort war durch einige unglückliche Erfahrungen völlig zerrüttet. Eine Negativspirale war in Gang gesetzt. Die BewohnerInnen waren depressiv, fühlten sich von der Welt verfolgt, vor allem von den Bezirks- und Landesbehörden. Sie erwarteten sich keine Hilfe und konnten auch keine annehmen. Die freiwillige Feuerwehr als wichtigste Organisation auf Ebene des Ortes war heillos zerstritten und durch Austritte so geschwächt, dass sie kaum mehr funktionstüchtig war. Wir hörten uns die Leidensgeschichten an, arbeiteten mit einzelnen BewohnerInnen – und mit der Feuerwehr. Ein Mix aus Aufmerksamkeit für die Erzählungen der Betroffenen, Unterstützung für die Rekonstruktion der Feuerwehr und – nach längerer Zeit dann doch akzeptierter – individueller Hilfe konnte die dramatische Entwicklung umdrehen. Die Feuerwehr war so etwas wie der archimedische Punkt, an dem angesetzt werden konnte.

Am Beispiel dieses kleinen Ortes zeigte sich besonders deutlich, wie am Land individuelle Hilfe und Aufmerksamkeit für das Gemeinwesen miteinander verknüpft sein können und müssen. Ich habe Ihnen vorhin von der wenig erfolgreichen unterbesetzten Suchtberatungsstelle erzählt. Deren Hauptproblem ist, dass sie die Alkoholikerinnen und Alkoholiker nicht erreicht. Die kommen ganz einfach nicht. Das liegt unter anderem nach Einschätzung der Kolleginnen vor Ort vor allem daran, dass am Land Alkoholsucht immer noch nicht als Krankheit wahrgenommen wird, sondern eher als Schrulle. Will man das ändern, so bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen in den Gemeinden und mit den lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft an. Man könnte zum Beispiel daran arbeiten, dass die wichtigeren Männer im Dorf Alkholiker nicht mehr mit Schulterklopfen bedenken oder auslachen, sondern ihnen den Besuch einer Beratungsstelle nahelegen.

Sie sehen: Wieweit Hilfe im Einzelfall möglich ist, hängt auch von der fallunspezifischen Arbeit im Gemeinwesen ab.

Ich habe jetzt über die Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Topografie und in der Struktur der Selbstorganisation der Gemeinwesen gesprochen.

Wir könnten uns jetzt noch ausführlich darüber unterhalten, wie soziale Kontrolle und lebensweltliche soziale Unterstützung am Land und wie sie in der Stadt funktioniert. Ich nehme an, einiges, was ich zu sagen hätte, würde Ihnen sehr bekannt vorkommen: Zum Beispiel, dass die soziale Kontrolle am Land dichter ist, aber lange nicht so dicht, wie manche meinen. Den blinden Fleck Alkoholismus habe ich schon erwähnt. Auch familiäre Gewalt stellt einen solchen blinden Fleck dar. Weiters hängt die Verankerung in einem dichten dörflichen sozialen Netz auch davon ab, ob Personen zu den alteingesessenen BewohnerInnen zählen, oder ob sie StädterInnen sind, die zur vermeintlichen Steigerung ihrer Lebensqualität aufs Land gezogen sind. Wir beobachten Zweiteilungen, nein eigentlich Dreiteilungen in den Gemeinden: Die Kernbevölkerung die hier lebt und arbeitet. Sie stellen vor allem dort eine winzige Minderheit, wo der Tourismus keine nennenswerte Rolle spielt; zum zweiten jene, die zwar hier wohnen, aber auswärts arbeiten. Dazu gehören meist die Zuzügler, die oft noch in eigenen Ortsteilen wohnen. Und schließlich jene, die im Ort geboren und aufgewachsen sind, aber entfernt arbeiten und wohnen. Sie kommen nur mehr an den Wochenenden in den Ort, fühlen sich ihm verbunden, haben dort soziale Kontakte und nehmen ein Stück weit auch am sozialen Leben teil.

Das zeigt, dass wir nicht umstandslos davon ausgehen können, dass das Gemeinwesen mit der Lebenswelt der Personen, deren Versorgung mit sozialem Support unsere Aufgabe ist, identisch ist. Angesichts der enorm gewachsenen Mobilität ist jede Romantisierung des Gemeinwesens, vor allem des ländlichen Gemeinwesens, unangebracht. Immer mehr Personen halten sich nur mehr temporär dort auf, wo sie schlafen. Schüler verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Bezirksstadt, Berufstätige wohnen in Ort A und arbeiten in Ort B, verbringen ihre außerhäusliche Freizeit in den Orten C und D.

Damit gehe ich ein wenig auf Distanz zu einer „harten“ Sozialraumorientierung. Sozialraumbezogene Arbeit muss sich aus pragmatischen Gründen an Verwaltungsgrenzen orientieren. Für die NutzerInnen entscheidend sind aber deren Lebenswelten, und die sind anders gestrickt.

Fassen wir einige Grundsätze zusammen:

- Sozialraumorientierung heißt unter anderem, soviel wie möglich vor Ort zu erledigen, wo die Menschen ohnehin schon sind.

- Sozialraumorientierung heißt weiters, jene Ressourcen aufzugreifen, zu nutzen und zu stützen, die sich im lebensweltlichen Umfeld finden.

- Sozialraumorientierung heißt, eng an dem zu bleiben, was die Menschen selbst wollen.

- Sozialraumorientierung heißt schließlich, vorhandene Beziehungen und Strukturen zu sehen, zu nutzen und zu stärken.

Das alles im Bewusstsein, dass soziale Unterstützung nicht nur eine Aufgabe für Spezialistinnen ist.

Sozialraumorientierung heißt aber auch, sich mit der realen Topografie der Lebenswelten auseinanderzusetzen. Und diese sind oft „verinselt“: Menschen haben für sie wesentliche Kontakte in geografisch voneinander entfernten Gebieten. Und manches erledigen sie lieber dort, wo sie nicht wohnen. Bei der Untersuchung des Klientels der regionalisierten Suchtberatungsstellen stellten wir fest, dass 20 – 25 % des Klientels nicht in dem Bezirk wohnen, in dem sie sich Beratung holen. Sie gewinnen hier eine Anonymität, die zu Hause nicht gewährleistet wäre. Diese Anonymität erleichtert ihnen die Entscheidung, Hilfe zu suchen.

Ein stures Bestehen auf regionalen Zuständigkeiten nutzt vielen Bedürftigen also nicht. Sozialraumorientierung hat als selbstverständliche Ergänzung die Lebensweltorientierung. Und Lebenswelten sind individuell konstruiert, sie halten sich nicht an Verwaltungsgrenzen.

Im ländlichen Raum sind Entspezialisierung und das Aufweichen von fachlichen Zuständigkeiten noch viel wichtiger als in der Stadt. Nur so kann eine wohnortnahe Versorgung dort gewährleistet werden. Das Verhältnis von entspezialisierten sozialraumbezogenen Diensten und Aktivitäten zu überregional anzubietenden Diensten, von Problemlösung vor Ort zu Großzügigkeit bei der territorialen Zuständigkeit muss verhandelt werden. Kein Sozialraum ist eine Insel, und eine Verwaltungseinheit ist das schon gar nicht.

Ich habe am Beginn auf die lange Tradition sozialraumbezogener Ansätze hingewiesen und bin dann darauf eingegangen, was die Arbeit in ländlichen Regionen anders macht als die Arbeit in der Stadt. Dann habe ich dafür plädiert, die Sozialraumorientierung mit der Lebensweltorientierung zu verbinden.

Zum Abschluss noch einige Worte dazu, welches Personal sozialraumorientierte Arbeit braucht. Es dürfte heute klar geworden sein, dass das eine anspruchsvolle Arbeit ist. Im Idealfall sollen die Profis folgendes können:

- in der Fallarbeit die personenzentrierten Netzwerke erfragen, auf ihr Potenzial hin analysieren, sie ergänzen und mit ihnen arbeiten können

- in der fallübergreifenden Arbeit die Kenntnisse, die sie aus der netzwerkbezogenen Fallarbeit haben anwenden und soziale Netze in Gemeinwesen und Lebenswelten nutzen und unterstützen

- in der fallunspezifischen Arbeit mit den Strukturen des Gemeinwesens bekannt sein, mit diesen an einer stetigen Verbesserung und Umgestaltung des social supports arbeiten.

Das war jetzt sehr abstrakt. Konkret heißt das, dass neben Kenntnissen über Prinzipien, Methoden und Techniken sozialraumbezogener Arbeit vor allem eines wichtig ist: sich im Gemeinwesen „wie ein Fisch im Wasser“ zu bewegen, zugehen können und wollen nicht nur auf KlientInnen, sondern auch auf Angehörige, auf Schlüsselpersonen im Gemeinwesen., in zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen, Cliquen etc.

Es ist ein Job, der ein gewisses Maß an Extrovertiertheit verlangt, an Freude daran, wichtig zu sein und eine bekannte Person zu sein. Das Zugehen auf Andere, das Erkennen von Netzwerkstrukturen, das kann trainiert werden. Und das sollte man auch trainieren. In der Fortbildung sind gemeinwesenorientierte Praxisprojekte, Lebenswelterkundungen, Planspiele hervorragende Mittel dafür. Wir haben das in St. Pölten ausprobiert, wir wissen, dass es funktioniert. Wir wissen auch, dass es nicht reicht, Sozialraumorientierung bloß von oben zu verordnen. Und wir wissen, dass das aktive Interesse, die Einmischung in lokale soziale Welten, nicht von selbst gedeiht. Viele Akteure, von denen man das will, müssen Hemmungen erst Stück für Stück überwinden.

Die Arbeit mit und in Sozialräumen, Lebenswelten, ist eine Herausforderung für die professionellen Akteure und für die Verwaltung. Aber sie ist eine ungemein spannende Herausforderung, an der wir alle wachsen können, auch persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß dabei, in ländlichen und in urbanen Regionen.