Texte

Zählbare Erfolge? Von Arbeitspensen, Skalen und anderen Versuchen, Sozialarbeit in Zahlen zu fassen.

- Details

- Erstellt am Sonntag, 14. März 2010 07:25

Referat auf der Tagung „Stückzahlen“ in der sozialen und pädagogischen Arbeit. Qualität versus Quantität. Veranstaltet von der Gesellschaft Rettet das Kind. 13.11.2003, Eisenstadt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

1547, das war am Beginn der Neuzeit. Es scheint sich seither nicht viel verändert zu haben. Das Zählen und Messen galt damals schon als der Weg der Erkenntnis, und heute ist es immer noch so. Der anonyme Autor dieses Spruchs, der sich auf einem Haus in Eggenburg findet, war nicht sehr optimistisch über die Möglichkeit, der Weisheit Gottes näher zu kommen. Heute haben wir Menschen zwar immer noch nicht die Sandkörner und Regentropfen gezählt, aber ob uns das irgendeiner Weisheit näher bringen würde, mag wohl bezweifelt werden. Leichter ist es, die Zeit zu messen, über die Höhe des Himmels gibt´s schon einigermaßen profunde Vermutungen. Die Breite der Erde und die Tiefe der Wasser, das ist längst kein Problem mehr, die wissen wir (oder können sie zumindest in einem Lexikon nachschlagen).

à

Ungebrochen ist der Glaube, wir verstünden die Welt besser, wenn wir sie in Zahlen ausdrücken können. Der Zauber des Wissens umweht alles, was diese abstrakte Form annimmt. Es scheint etwas Mystisches an sich zu haben, das Zählen und Messen. Es scheint eine Ersatzreligion zu sein, der man sich verschreiben kann. Kein Wunder, dass die Zahlengläubigkeit auch mannigfacher Kritik ausgesetzt ist, durchaus rationaler Kritik, aber nicht nur der.

Bedenklich scheint mir etwa, wenn zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber um einen Studienplatz an einem Sozialarbeitsstudiengang stolz berichten, Mathematik sei das einzige Fach gewesen, in dem sie im Gymnasium Schwierigkeiten gehabt hätten. Als ob sie das für Soziale Arbeit besonders qualifizieren würde. Ich gehe da gerne auf Distanz. Abstraktionsvermögen und die in der Mathematik geforderte Genauigkeit des Denkens sind meines Erachtens auch in der Sozialarbeit keine Hindernisse für gute Arbeit, ganz im Gegenteil.

Tatsächlich helfen Zahlen, unsere Vorstellungen konkreter zu machen. Es hat schon seinen Sinn, wenn die Wissenschaften kategorisieren, messen und zählen. Die Treffsicherheit von Entscheidungen kann dadurch deutlich erhöht werden. Schauen Sie sich doch diese Grafik an:

Ich habe sie einem Büchlein mit großem praktischen Nutzen entnommen. Es heißt „Truppenvermessungsdienst“, dient also einem Handwerk, dem Kriegshandwerk in diesem Fall. Auch dieses Handwerk benötigt Wissen über die Welt und hat frühzeitig die Notwendigkeit des Messens und der Genauigkeit erkannt. Die Artillerie kann erst treffen, wenn das Ziel genau erfasst ist. Und zur genauen Erfassung ist Messen und Rechnen unabdingbar. Die Kriegskunst hat mit der Sozialarbeit auch sonst einiges gemeinsam und steht vor ähnlichen Problemen: Auch sie hat es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun, dessen Aktionen nicht mit Sicherheit voraussehbar, ja oft überraschend sind. Das schafft mannigfache Planungsprobleme.

Unser heutiges Thema ist die Hoffnung, mit Zählen und Messen zu Genauigkeit kommen zu können, mit Zählen die Qualität der Sozialen Arbeit feststellen zu können. Ich werde mich mit Versuchen beschäftigen, Sozialarbeit in Zahlen zu fassen. Zuerst wird es um die Skalierung qualitativer Daten gehen, wie wir sie immer öfter in Assessmentformularen finden. Dann beschäftige ich mich mit mathematischen Problemen der Wirkungsforschung, als Drittes mit den Versuchen zur Normierung der Arbeitszeit, um schließlich auch noch den sinnvollen Einsatz des Zählens und Messens zu diskutieren.

1. Skalen und Skalierungen

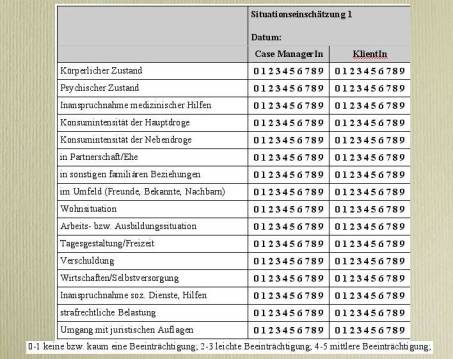

Skalen machten Karriere. Sie zwingen zur Verengung, zur Abbildung von Sachverhalten auf einer Zahlenreihe. Damit verbindet sich die Hoffnung auf Vergleichbarkeit, weil Zahlen als Zahlen eben vergleichbar sind. Sehr gerne werden die Skalen bei Assessments eingesetzt – hier zeige ich Ihnen ein Beispiel aus der Arbeit mit Suchtmittelabhängigen:

Zu diesem System gibt es ein Handbuch. Assessment und Evaluation: 16 von 17 Seiten. Eigentliche Hilfe: eine halbe Seite. Und sagen Sie bitte nicht, das sei nicht bedeutend. Nach den Kriterien der Zählerinnen und Zähler ist so etwas sehr bedeutend – und in diesem Fall schließe ich mich ihnen an. Die Autorinnen sind stolz auf ihre Formulare, und die sind auch das wichtigste Instrument, um die Kolleginnen an das neue Arbeitssystem zu gewöhnen.

Formulare sind ein Zwangsinstrument. Sie zwingen dazu, auf eine bestimmte Art zu denken. Sie machen ein Denken, das nicht in diese Formulare passt, im besten Fall zu einem privaten Luxus, einem kontraproduktiven Luxus. Formulare sind ein Instrument der Bürokratisierung, und sie produzieren Bürokratie und bürokratisches Denken. Je strukturierter und detaillierter die Formulare sind, desto mehr freuen sie die Bürokratinnen und Bürokraten. Und Formulare verleiten die Fachkräfte dazu, aus Gründen der Arbeitsökonomie so vorzugehen, wie das Formular es vorgibt.

Die Leitungsebene will damit etwas in den Griff bekommen, die will ihr Problem lösen. Ihr Problem ist, dass sie nicht weiß, was die MitarbeiterInnen tun. Das ist nicht ihre Schuld, dieses Problem ist grundlegender Natur, und es ist unlösbar. Die Leitungsebene wird nachher nicht besser wissen, was die MitarbeiterInnen tun, aber sie wird über das, was sie nicht kennt, mehr Daten zur Verfügung haben. Es entsteht die Illusion der Kontrollierbarkeit, und doch kann nur die Disziplin beim Ausfüllen der Formulare kontrolliert werden.

Mein Vorschlag: Füllen Sie diese Skala für sich selbst aus. Vielleicht haben Sie das ja auch schon in Gedanken getan. Sind Sie eine Null in allen diesen Bereichen? Gratuliere!

Ein deutscher Kollege beschreibt einen 13-jährigen Buben, nun in einer Wohngemeinschaft lebend. Er wird gefragt, wie sein Verhältnis zu seinem Vater ist, zu seiner Mutter, zu seinem Stiefvater, zu seiner Schwester, wie es ihm in der Schule geht und so weiter. Er antwortet auf alles: „geht so“. Das „geht so“ scheint eine konsequente Verweigerung. Er verweigert eine Einschätzung, eine Skalierung. Er könnte auch sagen: Es IST wie es IST. Wie wir durch Erich Frieds berühmtes Gedicht wissen, ist das der Satz der Liebe.

Die Skalen sagen: Es IST nicht so, wie es sein SOLL. Sie konstruieren ein Veränderungsprogramm, und sie laden es dem Klienten auf, legen es ihm vor. Und, nicht zu unterschätzen, sie legen es auch der Sozialarbeit vor. Der konkrete Veränderungswunsch der KlientInnen, der am Anfang des Prozesses steht, droht entwertet zu werden durch die Gesamtschau. Der Bub mit seinem „gehtso“ verweigerte dieses Veränderungsprogramm, zumindest vorerst. Er bestand darauf, seine Wünsche selbst zu formulieren, und sich auch nicht vorgeben zu lassen, dass seine Wünsche auf die Beziehung zu seinem Vater bezogen sein müssen. Er verteidigte seine Autonomie, die Autonomie seines Wünschens.

Ich möchte noch einmal auf die Problematik der Bezugsnorm zurückkommen: defizitorientierte Skalierungen beziehen sich explizit oder implizit auf eine Norm, auf ein SOLL. Die Existenz und die Berechtigung einer generell gültigen Norm des guten Lebens muss aber ernsthaft bezweifelt werden.

Lucien Sève, marxistischer Sozialpsychologe in den 1970er-Jahren, sprach von „Individualitätsformen“. Er meinte damit, dass unsere Gesellschaft ein Set von Bedingungen zur Verfügung stellt, unter denen Leben gelebt werden können. In Grenzen sind diese Formen wählbar. Man kann sich in einem Leben als Kleinkrimineller einrichten, hat dann allerdings auch typische Möglichkeiten und Schwierigkeiten zu gewärtigen, die ein Leben als Kleinkrimineller eben mit sich bringt. Teils ist es Schicksal, teils ist es Wahl was jeden Menschen an eine bestimmte Position der Gesellschaft bringt. Ohne Bezug auf diese Position, ohne Berücksichtigung des subjektiven Anteils von Wahl geraten Skalierungen wie die obigen zu einer Hitparade einer fragwürdigen Fitness. Den KlientInnen wird ein Programm der Perfektionierung vorgelegt, das für sie illusorisch ist. Sie sollen einen Lebensplan entwickeln. Was diese Skalen sichtbar machen, sind Defizite, immer nur Defizite.

Johnnie Cash singt in seinem Song „Country Trash“ von einem Südstaaten-Landarbeiter. Es ist wahrlich kein prächtiges Leben, das er da besingt. Ein grobes Leben, an dem viel auszusetzen wäre. Aber: „I´m doin´ alright for country trash“. In der letzten Strophe singt er: „God´s got a heaven for country trash“. Ein schönes Lied, vor allem wegen dieser Vorstellung von Himmel. Für Menschen wie ihn gelten andere Kriterien, und er wird wohl auch anders belohnt als die anderen. Wahrscheinlich hat er nirgends eine Null. Er hat ein Recht darauf, dass wir ihn in Ruhe lassen, und dass er sein Leben als hart, aber richtig versteht.

Die Erfassung komplexer qualitativer Daten durch einen Zahlenausdruck hat den Vorteil der Verdichtung. Wenn ich einen Klienten ersuche, sein Verhältnis zu seinen Eltern auf einer Skala zwischen 1 und 10 zu verorten, wobei 1 katastrophal und 10 prächtig sein soll, so wird er die Kontaktfrequenz, die Häufigkeit und Intensität von Streits, das Ausmaß an erfahrener Liebe, an Unterstützung, seine Gefühle beim Gedanken an seine Eltern überlegen, wird mit früheren Phasen dieser Beziehung vergleichen und mit anderen ihm bekannten Eltern-Kind-Beziehungen, mit seinen Vorstellungen von einer guten Eltern-Kind-Beziehung und seinen Wünschen an seine Eltern. All das wird er einfließen lassen in seine Entscheidung. Sagen wird er: 5. In diese Entscheidung gingen all die ambivalenten Gefühle ein, die wir normalerweise unseren Eltern gegenüber haben. Im Beratungsprozess kann so eine Verdichtung sinnvoll sein, wir kennen die Skalierung als ein Mittel, um die Gedanken zu strukturieren und zu fokussieren. Wir könnten zum Beispiel dann den Klienten auffordern, sich zu überlegen, wie er auf einen Wert von 7 kommen könnte. Was müsste er dafür tun? Er wird auf die Überlegungen zurückgreifen, die er vorher angestellt hat. Er hat sie ja noch zur Hand, sie sind nicht verschwunden.

Betrachten wir allerdings diese Zahl 5 von außen, wissen wir nicht, welche Überlegungen und Informationen in sie eingeflossen sind, können wir die auch nicht wieder herausholen. Die 5 sagt fast nichts. All die Ambivalenzen sind verschwunden, die vorher im Kopf des Klienten waren. Vor allem aber ist festzuhalten, dass sich dieser Wert nicht mit den Werten vergleichen lässt, die von anderen Klientinnen und Klienten gewählt wurden. Er ist kein Maß. Er ist ein qualitatives Datum, ein Symbol für ein Bündel an Erfahrungen, Gefühlen und Wünschen, und dieses Symbol kann nur entziffern, wer es selbst niedergeschrieben hat.

Raster und Zahlen suggerieren Wissenschaftlichkeit, dabei sind sie oft nur Bürokratie. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Bürokratie könnte größer nicht sein. Wissenschaft versucht Neues zu entdecken, Bürokratie versucht alles, auch das Neue, in eine standardisierte Form zu bringen, in die des Akts.

Robert Castel beschreibt eine Entwicklung im Gesundheits- und Sozialwesen, die er als Entmachtung der Expertinnen und Experten durch die Verwaltung sieht. Das Mittel dieser Entmachtung ist die durch die Computerisierung möglich gewordene gigantische Anhäufung von Daten und deren leicht gewordene Auswertung. Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt nicht mehr auf der Krankheit, auf dem gesetzten Delikt, auf dem Problem. Was für die Verwaltung interessant ist, ist die Identifizierung von Risikofaktoren und Risikogruppen. Eine umfassende Ideologie der Vorsorge ermöglicht die Zuweisung von Personen zu Programmen auf Basis bestimmter Daten. Sie müssen nicht wirklich manifest krank, delinquent, in einer schwierigen Lebenssituation sein, sondern es reicht, dass sie aufgrund der Daten über ihre Lebensumstände, ihre Körper etc. einer Gruppe zugeordnet werden können, der man eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheit usw. nachsagen kann. Um diese Zuordnung zu treffen, muss man mit der Person keinen Kontakt mehr aufnehmen. Die Zuordnung kann automatisch aufgrund eines Datensatzes geschehen, ist automatisierbar.

Darin liegt auch die Entmachtung des Experten, und sie reicht über die Vorsorgekalküle hinaus. Standardisierte Diagnostik macht den personalisierten Kontakt der Ärztin zur Patientin überflüssig. Entscheidungen über den Einsatz von Heilmethoden können allein aufgrund der Aktenlage getroffen werden, werden also zu Verwaltungsentscheidungen. Und die Verwaltung muss nicht mehr personenbezogen entscheiden, sondern entscheidet über Zahlenplantagen. Zum Beispiel kann entschieden werden, dass ein bestimmtes Medikament erst ab einem Cholesterinspiegel von X eingesetzt werden darf, ab einem Cholesterinspiegel von X+20 eingesetzt werden muss. In diesem Beispiel bleibt dem Arzt noch ein kleiner Entscheidungsspielraum, doch auch der könnte eliminiert werden. Sie sehen, worauf das hinausläuft: Der Arzt wird zum Sammler von Daten, die in ein automatisiertes und von der Verwaltung kalibriertes Entscheidungssystem eingegeben werden. Er führt dann ein standardisiertes Behandlungsprogramm durch – wird zum subalternen Mitarbeiter, weitgehend machtlos und stark eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, personenbezogen Entscheidungen zu treffen. Die Patientinnen und Patienten stehen keinem verantwortlichen Menschen mehr gegenüber, sondern einem ausführenden Organ. Sie haben keinen Adressaten mehr für ihre Einwände, Wünsche. Und ihre eigene Wahrnehmung ihres Körpers, ihrer Gesundheit wird nur mehr im engen Rahmen des Datenerhebungssystems zugelassen.

Tendenziell wünscht die Verwaltung die Eliminierung des Einzelfalles, der immer komplex, überraschend ist und sich strikter Planung und Standardisierung entzieht. Im Gesundheitssystem entspricht diese Tendenz der Utopie planbarer Kosten und einer total verwaltbaren Gesellschaft. Die Kontrolle über die Gesellschaft muss nicht mehr personalisiert ausgeübt werden, sondern kann über die Steuerung von Parametern der datenbasierten Entscheidungen geschehen.

2. Probleme naiver Wirkungsforschung

Von der Realisierung einer solchen Utopie sind wir im System der Jugendwohlfahrt noch weit entfernt. Hier steuern Verwaltungen noch recht grob über die Zuteilung von Budgets. Die Entscheidungen zum Beispiel über Fremdunterbringungen sind noch wenig normiert und die Entscheidungsparameter sind noch zu schwierig in Zahlen zu fassen, um eine standardisierte Diagnostik und eine automatisierte Entscheidungsproduktion einzuführen. Außerdem ist die Jugendwohlfahrt technologisch um Welten hinter dem Gesundheitssystem zurück. Aber der Wunsch nach sogenannten gesicherten Daten über die Prognose bei verschiedenen Maßnahmen ist schon zu vernehmen.

Dagegen ist vorerst nichts zu sagen. Tatsächlich wäre es erfreulich, wenn wir genauer wüssten, was aus den Familien, den Kindern und Jugendlichen wird, die von der sozialpädagogischen Familienhilfe, in Heimen und Wohngemeinschaften betreut, von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern beraten werden.

Die Wirksamkeit von speziellen Maßnahmen über die klassischen Formen der Wirkungsforschung zu erfassen und daraus Rückschlüsse auf die beste Vorgangsweise im aktuell vorliegenden Einzelfall zu ziehen, stößt allerdings nicht nur auf ethisch-moralische, sondern auch auf mathematische Schwierigkeiten ungeahnten Ausmaßes.

Bitte folgen Sie mir auf einen kurzen Ausflug in die Welt der Variablen, also der Bedingungen, die ein Ergebnis beeinflussen. Rudolf Sponsel hat das für die Psychotherapieforschung argumentiert, ich wandle seine Argumentation nur leicht ab für unsere Arbeitsfelder. In den Betreuungsprozess spielen viele Faktoren hinein. Selbst wenn man nur wenig differenziert, nur oberflächlich hinsieht, verfällt man in das, was er „die kombinatorische Explosion der Variablenvielfalt in der wirklichen Welt“ nennt. Die wenigsten zu berücksichtigenden Variablenklassen bei der Beurteilung eines Betreuungsergebnissen seien folgende:

- Kontext sozial und situativ

- KlientIn

- Probleme

- Angewandte Methoden

- technische Realisation der Methoden

- AnwenderIn

- Kriterien, nach denen der Erfolg beurteilt wird

- BeurteilerInnen-Quellen

- Evaluationsmethoden

- X (sonstige Einflüsse)

Schon wenn wir je Klasse nur 3 Variablen berücksichtigen (zum Beispiel beim Punkt 1 Kontext sozial und situativ die Familiengröße, die Schichtzugehörigkeit und die Qualität des sozialen Netzes) – und Sie wissen dass das eher lächerlich wenig wäre – kommen wir auf 59.049 mögliche Kombinationen. Etwas realistischer, aber immer noch nicht differenziert genug gedacht, könnten wir je Klasse 10 Variablen berücksichtigen. Das wären dann 10 hoch 10, also 10 Milliarden Kombinationen. Nun scheint klar zu sein, was mit Explosion der Variablenvielfalt gemeint ist. Es ist völlig illusorisch, auf diesem klassischen Weg eine Wirkungsforschung zu betreiben, die relevante Ergebnisse für fallbezogene Entscheidungen bringen könnte.

Natürlich gibt es Wege, zu hilfreichen wissenschaftlichen Aussagen über erfolgversprechende und weniger erfolgversprechende Strategien der Betreuung und Beratung zu kommen. Die wissenschaftlichen Verfahren müssen aber den Eigenarten des Prozesses entsprechen. Man nennt das die Gegenstandsangemessenheit von Untersuchungsverfahren. Die Eigenarten von Unterstützungsprozessen sind in der Literatur zur Sozialen Arbeit hinreichend beschrieben. Eine dieser Eigenarten ist die Absenz von so etwas wie „Krankheit“, von einem abgrenzbaren und identifizierbaren „Gegner“, der bekämpft werden könnte, den man gut kennenlernen und gegen den man Strategien entwickeln könnte. Ich behaupte, dass es nicht Aufgabe der Sozialen Arbeit ist, Gegner wie „Obdachlosigkeit“ zu bekämpfen, sondern das ist Aufgabe der Politik und von Sozialprogrammen.

Die professionelle Kernkompetenz von Sozialer Arbeit, also von Sozialarbeit und Sozialpädagogik, ist die hochindividualisierte Behandlung des Falles bzw. jener Fälle, bei denen standardisierte Sozialprogramme eben nicht greifen. Die Bearbeitung jener Aspekte und Probleme, die nicht standardisierbar sind, und der Probleme, die erst durch die Standardisierung entstehen.

Dafür hat sie eine Technologie der Individualisierung entwickelt, eine Konzentration auf den Prozess der Bearbeitung, auf die Beziehung, das Gespräch, auf den Anschluss an die subjektiven Einschätzungen und Gefühle der Klienten. Alles, was ihr helfen soll, diese Arbeit besser zu machen, muss bezogen auf diesen Prozess sinnvoll, muss an den Prozess anschlussfähig sein. Es darf den Prozess grob strukturieren, ihm aber nicht die Flexibilität nehmen, muss Umwege erlauben. Das Begehen dieser Umwege ist kein Zeichen des Misserfolgs, sondern des notwendigen und manchmal aufwändigen Suchens nach möglichen Wegen des Erfolgs.

Wir erleben heute die paradoxe Situation, dass manche der großen Arbeitgeber Sozialer Arbeit den Traum der Standardisierung träumen und ihn durchzusetzen versuchen. Dieser Versuch ist geeignet, die Kernkompetenz der Sozialen Arbeit zu zerstören, die Individualisierung. Sie betrachten das, was die Soziale Arbeit an professionellem Wissen in den letzten hundert Jahren erarbeitet hat, als Irrweg.

3. Die Messung der erforderlichen Arbeitszeit

Wir kommen nun zur zweiten geläufigen Form, in der Quantifizierung versucht wird. Es begann 1983 noch mit einem unschuldigen Büchlein von Ruth Brack über die Arbeitspensen in der Sozialarbeit. Richtzahlen für den Anteil an unmittelbarer KlientInnenarbeit, mittelbarer Fallarbeit, organisationsbezogener und reflektierend genutzter Arbeitszeit wurden hier entwickelt. So weit ist das noch sinnvoll und nachvollziehbar. Wenn die Fachkräfte mit 50% organisationsbezogener und administrativer Arbeit belastet sind, scheint wirklich eine Änderung der Arbeitsverteilung anzustehen.

Inzwischen laufen aber Vorarbeiten ganz anderer Art. Es werden sogenannte Produktbeschreibungen verfasst. Die Tendenz der Entwicklung können wir dort beobachten, wo die Bemühungen schon weiter gediehen sind. Das abschreckende Beispiel liefern hier die Pflegedienste. Bernhard Haupert hat bei einer Tagung in Innsbruck skizziert, worauf die Versuche einer differenzierten Leistungsverrechnung hinauslaufen:

„In der Pflege werden für einzelne „Leistungskomplexe” Punktzahlen vergeben, deren Sinn alleine darin zu sehen ist, die bürokratisch-finanzielle Abwicklung a) zu gewährleisten und b) zu standardisieren. und dies c) immer zu Lasten des Pflegebedürftigen. So beinhaltet die „Kleine Morgen-/Abendtoilette I” in der „Grundpflege” z.B. auch das „Teilwaschen” (Empfehlungen 1996, S. 3), jedoch nicht den „damit verbundenen Gang zur Toilette einschließlich der ggf. notwendigen Unterstützung bei der physiologischen Blasen- und Darmentleerung”. Letztere können nicht „gesondert abgerechnet werden” (ebd.). Für die gesamte „Toilette” können maximal 180 Punkte vergeben werden.

Den Verfechtern dieser Pseudo-Effizienzsteigerungsverfahren unterlaufen mehrere Irrtümer, denn durch die Einführung von ökonomischen Kontrollstrategien wird in Wahrheit ja nicht die Effizienz der sog. „Dienstleistung” gesteigert, sondern lediglich die Möglichkeit letztere nach bürokratischen, d.h. im vorliegenden Fall nach mathematischen Kriterien, zu überprüfen.“

Hier wird versucht, eine atomisiert betrachtete Leistung, das was tatsächlich noch gemessen werden kann, als die eigentliche Arbeit zu verstehen. Bei professionalisierten Leistungen ist das absurd. Ihre Qualität besteht vielfach darin, solche Leistungen nicht erbringen zu müssen. Zum Beispiel würde die professionelle Qualität der Arbeit der Pflegerin im Fall A dadurch gesteigert, dass sie den Klienten dazu bringt, manche der Verrichtungen selbst durchzuführen. Im Fall B wäre hingegen die Begleitung beim Gang zur Toilette erforderlich.

Der Versuch der verspäteten Taylorisierung sozialer Dienstleistungen führt nicht nur zu einer Entprofessionalisierung des Bereichs – viel schlimmer: Er führt zu einer Entmenschlichung. Er sichert nicht Qualität, wie von den Propagandisten der Standardisierung vorgegeben wird, sondern er vernichtet Qualität in großem Maßstab.

4. Der sinnvolle Einsatz des Zählens und Messens

Es gibt Fragestellungen, bei denen uns Zahlen sehr hilfreich sein können, ja wo wir ohne sie nicht auskommen. Derzeit arbeite ich mit einem Team an der Evaluation von Beratungsstellen. Wir sind geradezu hungrig nach Zahlen, und nerven die Kolleginnen mit unseren Nachfragen nach ihren Aufzeichnungen. Was wollen wir wissen? Wo bilden Zahlen tatsächliche Verhältnisse objektiv ab?

Da sind zum Beispiel die KlientInnenzahlen, der sogenannte „Caseload“. Als Kennzahl für das Arbeitsausmaß viel geschmäht, aber immer noch unersetzbar. Was an der Fallzahl als Maßzahl für Arbeitsbelastung kritisiert wird, ist gleichzeitig die Stärke dieses Maßes. Alle wissen, dass der Arbeitsanfall je Fall extrem unterschiedlich sein kann. Alle wissen aber auch, dass sich bei einer größeren Zahl von Fällen die durchschnittliche Arbeitsbelastung auf einen Mittelwert einpendelt. Das ergibt Gestaltungsmöglichkeiten für die Fachkräfte, und ermöglicht doch eine Aufteilung der Fälle, die nicht ausschließlich auf die von den Fachkräften behauptete Belastung angewiesen ist. Der „Caseload“ ist konkret und gleichzeitig unbestimmt. Als Zahl unumstößlich und objektiv, aber offen für Verhandlungen, was diese Zahlen bedeuten.

Diese Charakteristik finden wir bei vielen Kennzahlen, die in der Sozialen Arbeit sinnvoll erhoben werden können.

Bei unserem Evaluationsprojekt wollen wir u.a. wissen, woher die KlientInnen kommen. Erreichen die Beratungsstellen wirklich die Zielgruppe, für deren Versorgung sie finanziert werden?

Es interessieren uns die Eckdaten des Beratungsprozesses: Wie häufig sind die Sitzungen mit den KlientInnen, kontaktieren sie die Sozialarbeiterinnen oder die Ärzte und Ärztinnen? Werden die Klientinnen weiterverwiesen und landen sie dann auch dort, wohin sie geschickt wurden?

All diese zu erhebenden Zahlen haben den Vorteil, dass sie weitgehend objektiv sind, und dass sie ihre Bedeutung in Verbindung mit einer Betrachtung des Falles und des Prozesses erhalten. Sie geben nicht vor, den Prozess determinieren zu können.

Diese Zahlen sind bescheiden, und trotzdem können sie ziemlich lästig sein. Ich mag solche Zahlen.

Wenn wir das Zählbare zählen, dann ist das ein Realitätstest für die Selbstbilder der Akteure.

Ich erinnere mich zum Beispiel an eine einfache Zählung, die ich vor langer Zeit in dem Jugendamt machte, in dem ich arbeitete. Ich habe alle Beratungsgespräche, auch die kurzen beim Journaldienst, auch die telefonischen, gezählt, und die Namen der KlientInnen aufgeschrieben. So konnten wir feststellen, mit wem wie oft gesprochen wurde.

Das überraschende Ergebnis war, dass von 100 Personen, die sich an das Jugendamt wendeten, nur 3 in einen Beratungsprozess eingebunden wurden, der länger als 3 Gespräche dauerte. Unsere Schlussfolgerung: Die Breitenwirkung erhält das Jugendamt durch die Kurzberatungen. Wenn wir denen mehr Aufmerksamkeit widmen und sie professionell gestalten, können wir große Wirkung entfalten. Überraschend waren diese Zahlen, weil die wenigen sehr aufwändigen Fälle das Bild, das wir von unserer Arbeit hatten, viel stärker prägten. Der gut gepflegte Mythos, wir hätten immer erst viel zu spät mit den Fällen zu tun, ließ sich nicht mehr aufrecht erhalten. Erst in Konfrontation mit diesen Zahlen lernten wir, den Kurzberatungen als präventiven Interventionen mehr Sorgfalt zu widmen.

Ich habe mich in diesem Referat zuerst mit der Faszination von Zahlen beschäftigt, um dann auf verschiedene Arten quantitativer Herangehensweisen an Soziale Arbeit einzugehen. Ausführlich beschäftigte ich mich mit den Skalierungsmodellen in Assessment und Diagnostik. Naive Wirkungsforschung war ein Thema. Dann bin ich auf die Versuche zur Taylorisierung sozialer Dienstleistungen eingegangen, um abschließend noch die segensreichen Potenziale eines intelligenten und bescheidenen Zählens und Messens anzudeuten.

Sie werden bemerkt haben, dass es vor allem die Mythologisierung des Zählbaren ist, die ich zu bekämpfen versuche. Wichtiger als die Zahlen sind immer noch die Fragen, was ich da eigentlich messe und zähle, und ob das wichtig ist, was gezählt wird. Das sind Fragestellungen außerhalb der Mathematik, auch wenn die Mathematik selbst manchmal die Grenzen aufzeigt, wie wir am Beispiel der kombinatorischen Variablenexplosion gesehen haben. Anders gesagt: Was zählbar ist, ist nicht immer wichtig, und was wichtig ist, ist nicht immer zählbar.

Soziale Arbeit ist allerdings eine Profession, die auf Genauigkeit angewiesen ist. Auf jene Genauigkeit, die erst möglich wird durch die besondere Qualität der menschlichen Sprache. Die Sprache kann gerade dadurch genau sein, dass ihre zentralen Elemente, die Begriffe, nicht so genau sind. Linguisten sagen, dass diese tendenzielle Vieldeutigkeit der Sprache sie offen macht für das Erfassen von Neuem. Es macht sie zu einem universell anwendbaren Zeichensystem. Soziale Arbeit nutzt die Sprache im Arbeitsprozess und in der Reflexion. Sie ist eine Profession des Dialogs. Sie entzieht sich der Taylorisierung, und sie wird sich der Normierung entziehen. Gerade dadurch behält sie ihre Faszination – und sichert ihre Qualität.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Literatur

Brack, Ruth (1994): Das Arbeitspensum in der Sozialarbeit. Ein Beitrag zur Klärung der Arbeitsbelastung. Bern. (Erstauflage 1983)

Castel, Robert (2001): Von der Gefährlichkeit zum Risiko. Auf dem Weg in eine post-disziplinäre Ordnung?. In: episteme. Online-Magazin für Philosophie und Praxis: http://www.episteme.de/htmls/Castel.html

Haupert, Bernhard (2002): Soziale Arbeit zwischen Dienstleistung und Profession – Mensch und Kunde, Markt und Moral. In: Vortrag auf der Bundestagung diplomierter SozialarbeiterInnen, 16. Oktober 2002 in Innsbruck: Manuskript.

Larmore, Charles (2002): Der Begriff des Lebensplans. In: Neue Rundschau 113.

Sponsel, Rudolf (1999): Psychotherapieforschung, Evaluation und Qualitätssicherung in der GIPT-Praxis. In: Petzold, H. / Märtens, M. (Hg.): Wege zu effektiven Psychotherapien Bd. 1. Paderborn.